高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは

病気や事故などで脳が部分的に損傷を受け、言語、思考、記憶、行為、学習、注意などの知的な機能に障害を起越した状態。注意力、集中力の低下、新しいことが覚えられない、感情や行動の抑制がきかなくなる等の症状をいいます。周囲とうまくやっていけず、生活に支障をきたすことも少なくありません。

脳の病気やけがの後、こんな症状に心当たりの方は…高次脳機能障害かもしれません!?

-

脳の病気や事故の後

歩行の際にいつも片側ばかり

ぶつけてしまう -

脳の病気や事故の後

物忘れが激しくなった。

たびたび忘れることがある -

脳の病気や事故の後

会話をしていて

思うように言葉が出てこない -

脳の病気や事故の後

やけに怒りっぽい。

ちょっとしたことに腹を立てる

主な症状例

主な症状例

行動と感情の障害

すぐに怒り出すとか暴力行動になる。性的に脱抑制的となる。逆に気分が落ち込んだり閉じこもったりしてしまう。

記憶障害

新しく覚えることができない。すぐ忘れてしまう。このため約束が守れなかったり、ものをどこに置いたかわからなくなる。場合によっては現実にはない話を作ってしまうこともある。

失語症

話す、聞く、読む、書くことなどの言語機能に障害。話し方がぎこちなくなったり、ものの名前が出てこなかったり、聞き誤ったりしてコミュニケーションが困難となる。読み書きも障害される(筆談は困難)。

注意障害

特定の対象に注意を向ける(選択性)、特定の対象への注意を一定時間持続させる(持続性)、 特定のものに集中しつつ他のものにも注意を向ける(転動性)、同時にまんべんなく注意を払える(多方向性)、目的に応じ注意の配分をする(容量)といったことができなくなる。集中して物事が行えなかったり、すぐに別のことが気になり関心がそれたりする。

遂行機能障害

主として前頭葉の障害のため、思考の切り替えや、同時に行うことができなかったりすることから、自ら計画をして物事を成し遂げるとができない。正しく物事をできないなどの問題をきたす。

当院の『専門的リハビリテーションの充実事業』の役割

当院の『専門的リハビリテーションの充実事業』の役割

高次脳機能障害者の支援拠点機関として支援体制を整備

地域において、高次脳機能障害者に対する支援拠点機関として専門的支援と区や関係機関との地域支援ネットワークの充実を図り、適切な支援体制を整備。地域の様々な場で行われる高次脳機能障害者のリハビリテーションについて支援を行うことで、リハビリテーションの質の向上と関係機関等の連携を進め、地域で、高次脳機能障害者の特性に対応した切れ目のないリハビリテーションを提供できる体制の充実を図ります。 ※本事業におけるリハビリテーションとは、医療機関における医学的リハに限らず、福祉・保健・就労等の支援機関や日常生活の場などで行われるものを含みます。

個別支援に係る相談指導などを行う窓口を設置

高次脳機能障害に関する相談窓口を設置し、アドバイザーによる相談への対処を行います。

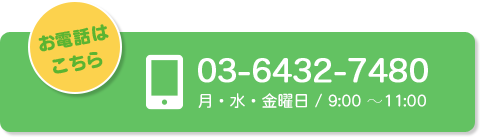

対応時間

月・水・金曜日 9:00〜11:00

対象者

個別の高次脳機能障害者、圏域内の医療機関・行政機関・支援機関等の職員

相談内容

地域における高次脳機能障害の専門窓口となり、個別の相談支援、区、関係機関等の行う支援に対する助言および情報提供を行う。

また『支援ネットワークの構築』や『人材育成』として以下の4項目を実施。

- ❶関係機関との連絡会の開催

- ❷症例検討会の開催:地域での問題となった症例につき持ちより検討し、経験を積む。

- ❸地域の専門職種への研修実施・講演会開催:地域の実情に合わせたきめ細やかな対象・テーマ設定による研修を実施

- ❹広報活動・その他:パンフレット作成・配布

事業の推進体制について

圏域連絡協議会・幹事会の設置

これまでの地域ネットワーク連絡会をベースに、圏域内の医療機関や自治体等による圏域連絡協議会を設置し、事業内容の検討、情報交換等を行う。また、幹事会を設置し、事業の企画等を行う。

支援拠点機関による支援

都心障センターは、圏域内の医療・行政等関係機関との調整や研修の企画等を支援。

区市町村支援促進事業との連携

支援促進事業を実施する区市町村は、受託医療機関と地域の支援資源との調整などを担い、連携して事業を進める。

圏域自治体への協力依頼について

圏域連絡協議会・幹事会への参加

事業の活用及び協力

- 各自治体事業等における本モデル事業の活用(医療スタッフによる助言の活用、研修・勉強会等への参加など)

- 関係者への周知や支援資源との連絡調整等に関する協力